ノーザンカーペットパイソンはオーストラリアからパプアニューギニアにかけて分布するカーペットパイソンの亜種の一つです。やや地味な体色と思われがちですが、成長するにつれ褐色状の模様がくっきりと現れ、野性味があふれるカーペットパイソンの仲間として密かな人気のある種です。

値段もカーペットパイソンの仲間ではほぼ最安値の価格帯であり、カーペットパイソンだけではなく中型ヘビの良い入門種ともいえるでしょう。

スポンサードリンク

目次

ノーザンカーペットパイソンとは

ノーザンカーペットパイソンは“コモンカーペットパイソン”・“ダーウィンカーペットパイソン”の別称としても販売されています。

他のカーペットパイソンと比べ胴回りが細く、比較的取り扱いが容易なのでオマキニシキヘビ属のカーペットパイソンとしてはかなり飼育が容易な種類です。

ほぼ完全な野生種由来のカーペットパイソン種であり、CB化・モルフ作出が頻繁に行われている他種に比べると、やや気性が荒い面が見え隠れします。

コモンカーペットパイソンは厳密に定義するとインドネシア地方に生息する『パプアンカーペットパイソン』や『イリアンジャヤカーペットパイソン』と、オーストラリアに生息するノーザンカーペットパイソンに分けられるのですが、基本的にオーストラリア政府は野生動物の輸出にかなりの制限をかける傾向があるので、一般的に店頭で見かけるノーザンカーペットパイソンは東南アジア諸国…特にインドネシア由来の個体となります。

「インドネシアFH」や「インドネシアWC」と表記している親切なショップも多々あります。

体色や柄は野生種ということもあり、全てのカーペットパイソンの中で最も地味です。言い換えれば野性味あふれる体色と言っても良いでしょう。

スポンサードリンク

ノーザンカーペットパイソンの最大サイズと飼育方法について

出典:Territory

ノーザンカーペットパイソンの最大全長は生息地域ごとに差があり、流通種は概ね150cm~最大250cmほどとかなりのバラつきが生じます。

またかなりシャープな体型をしているので、ケージの大きさはそれほど必要とはしません。

基本的に90cm規格水槽が最低ラインで、贅沢を言えば120cmほどのケージを用意してあげましょう。パワーもさほど強くはないので工夫次第では熱帯魚用水槽も転用可能です。

野性味が強いので『半樹上性』でないと落ち着きが無くなる個体も少なくありません。可能な限り身体を絡ませることができる小枝等を、ケージ内に用意して上げた方がいいでしょう。

木の枝を入れると気が荒くなる傾向のあるカーペットパイソン達ですが、こと「ノーザンカーペットパイソン」自体が元々野性味がかなり強いので、そこまで飼育に支障はきたしません。

餌は成長に応じ、ベビーサイズ時はピンクマウス・成長に応じ各種マウスサイズ・アダルト個体ではラットなどの哺乳類を中心に与えましょう。最近は「冷凍ウズラ」や「冷凍ヒヨコ」など鳥類も販売されているので、栄養バランスを考え上手くローテーションを組んで下さい。

与える餌はほぼ冷凍物に餌付きますが、稀に「がん」として受け付けない個体もいます。

その様な際はやや気が引けますが、解凍後のマウスなどにカッターなどで傷をつけ、血の匂い等で食欲を促進するようにして見ましょう。

気温は日中30℃ほら、夜間は数℃下げ24~25℃、そして身体を温めるためのホットスポットは必ず設置します。ホットスポットの温度は35℃に設定し、ノーザンカーペットパイソンが身体を暖められるようにします。

特に給餌後の消化に体温を要するので、ホットスポットが十分な温度でなければ食帯を起こし、最悪餓死してしまいます。

出典:Amazon この様に夜行性種用のバスキングライトを用いましょう

野性下では夜行性なのですが、飼育していると徐々に日中にも活動しホットスポットでバスキングする様子も伺えます。

ただ念のため夜間に温度を下げる際にも、安全策としてホットスポットを常時ONにしておきましょう。

もう1つ肝心なのが『湿度』となります。

オーストラリアに生息する種は湿度が低めで良いのですが、おそらく『ノーザンカーペットパイソン』のほとんどがインドネシア中心の東南アジア種でしょう。生息地ごとに要求湿度が大きく異なりますので、購入時に輸入元は確実に把握することをお勧めします。

東南アジア種は“湿度60%以上”を保ち続けて下さい。湿度計を常にケージ内に入れ24時間を通し60%以上になる環境を作り上げます。

脱皮や水分補給のための『水容器』はちょうどとぐろを巻いて“ノーザンカーペットパイソン”が入れる程度で構いません。その水容器で湿度を保つのが通例ですが、低湿度に傾く場合は別途人間用の「加湿器」等で湿度を増してください。

スポンサードリンク

ノーザンカーペットパイソンの値段と飼育費用

ノーザンカーペットパイソンは高額種が多いカーペットパイソンの中でも最安種で、平均価格は20000~30000円ほどです。

ただ気を付けたいのは価格が安い=飼い易い…ということではありません。

確かにケージ等は安くつきますが、キチンと飼育するには多種同様お金をかけてあげて下さい。

生体を買う前に用意しなければならないのが、ケージ・水入れ・ホットスポット・枝木などの初期投資です。

出典:Amazon 90cm水槽(※約20000円)

寿命は20~30年ほどなので、大半は90cm水槽を上手い事利用すればケージには困らないでしょう。

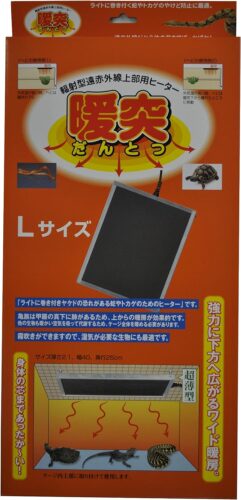

要である気温ですが、他種と比較しやや暖めやすいケージの大きさなので、プレートヒーターや暖突・ホットスポットなどを駆使すれば30℃ほどの気温維持はギリギリ可能です。

ただ地域により明確な差が生じるので、北に行くほどエアコンの必要性は確実に生じます。

エアコンを使用しない際のヒーター類はワット数最大のものを使うと良いでしょう。

出典:Amazon 暖突最大サイズ(※7500円)

こちらは完全に自己責任で慎重に試して欲しいのですが、人間用のこの様な器具を上手に転用する飼育者もいます。

出典:Amazon 遠赤外線パネルヒーター

基本的に爬虫類用の飼育器具を使用する場合は“完全自己責任”でお願いします。

木枝等は市販品でも自己採取でも構いません。ただダニなどの付着があるので自己採取のものを使用する際は「天日干し」「アルコール除菌」などを行ってから使用する方が無難です。

「電子レンジ」に入るサイズなら、袋等で密閉し数分間加熱する方法が最も理に叶います。火の元に注意し完全滅菌して下さい。「電子レンジ」内で生きて行ける生物は確実に存在しないので、家庭内のもので滅菌するには一番良い方法です。

床材は完全にお好みで構いません。「爬虫類用サンド」でもいいですし、最悪昔ながらの方法で新聞紙を引いても良いです。

総合的に考えると【成体価格+ケージなどの初期投資+電気代等の継続費用】が飼育にかかる全体像です。

継続費用は契約会社や居住地域で大きく変わるので、こちらは飼育者さん個々人でお調べください。

ノーザンカーペットパイソン(20000~30000円)+初期投資(30000~40000円)なので、10万ほど手元にあれば安心して飼育し続けられるでしょう。

スポンサードリンク

ノーザンカーペットパイソンの繁殖方法

基本は野生種に近いカーペットパイソンなので、母体となるメス個体を十分に育て上げるのが大原則です。オスメス共に約2~3年ほどで性成熟しますが、余りに小さいメスだと卵管に卵詰まりをおこし母体ともども共倒れになるので、その点に注意が必要です。

またメスのケージにオスを入れるペアリングを行いますが、こちらもオス個体がヒートアップし過ぎたり、未成熟個体だと勢いあまりメスを殺しかねません…

その分ペアリングを行う飼育者がとばっちりを受けないよう、皮手袋や…場合によりマムシ駆除用のヘビ取り棒なども用意して、いつでも間に割って入れる用意をしておきましょう。同居期間は1日を目安にし相性が悪ければ、1週間のインターバルを置き再チャレンジして下さい。

まず、前段階として…かなり野性味を帯びた種類なので現地の繁殖期…即ち【乾季】に合わせた環境づくりから始めます。

日中温度を30℃から26~27℃付近まで徐々に下げて行きます。それに合わせて夜間温度も22~23℃付近まで下げて下さい。ホットスポットはそのままで構いません。ライトを恒常的につけている場合は2~3時間ほど照射時間を短くします。

出典:MailOnline 上手く受精するとメスはとぐろを巻き卵を保護します。

交尾が上手く行き受精すると20~30個ほどの卵を産み、メスはとぐろを巻き幼蛇が孵化するまで保護し続けます。

孵化条件は気温30℃前後、そして湿度90%のかなりの『高温多湿』下が条件となります。

この環境を維持し雌に孵化まで任せるか?それとも卵をとりわけ人工孵化を行うか?は飼育者各個人の判断に委ねましょう。

孵化まで要する日数は約2ヶ月、そして孵化直後の幼蛇も30cmほどの体長を持つので、繫殖はかなり計画的に行う必要性があるでしょう。

スポンサードリンク

まとめ

カーペットパイソンの仲間でも極めて野生種に近い「ノーザンカーペットパイソン」についてまとめて見ました。

野性味あふれる柄なので他のモルフに比べて比較的安価であり、しかも一回り小型なので飼育しやすいカーペットパイソン種です。

その分やや荒めの気性が残るので、飼育の際は怪我などをしないように慎重な飼育を心掛けて下さい。